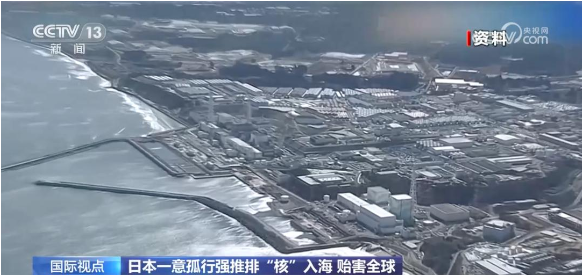

据日本媒体报道,日本东京电力公司于6月12日,正式试运行排放核废水[1]!

试运行将持续两周左右,其间将以不含放射性物质的淡水与海水混合的方式进行,测试能否将固定量的水排入海中,并确认能否在紧急情况下通过操控装置来停止排海作业[1]。

(图片来源:央视网)

此次核废水排放,对我们的生活造成哪些影响?我们要不要囤碘盐、还能不能吃海鲜了呢?

据报道,日本核电站废水氚排放的国家标准是每升水中氚活度为6万贝克勒尔(贝克勒尔是衡量放射性活度单位)[2]。

虽然日本当局表示会将废水中氚的浓度稀释到这一标准的四十分之一以下,但不少科学家与环保组织都表示,核废水的巨大体量和现有技术的局限,决定了目前无法预知这些废水将给海洋环境和人类安全造成何种危害。

从海域、海洋生物再到我们人类自己都可能遭受伤害。

1.海域污染

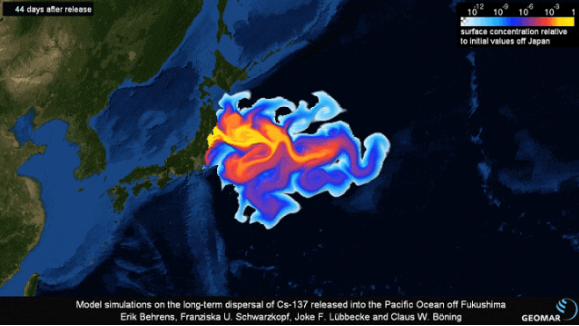

日本将核废水排放到太平洋,而太平洋存在着洋流(即海水大规模的水平流动),在北太平洋环流和副极地环流的双重作用下,放射性物质会扩散到太平洋大半区域。

(来源:新华网)

海洋虽然有自净能力,但核废水所含的部分放射性物质在千年内依然有害。例如该核电厂废水中所含的碳-14,半衰期长达5730年[3]。也就是说,有些放射性物质在数千年之后,其辐射强度只能衰减一半。

2.海洋生物污染

核废料中含有的放射性物质,以目前的核处理手段,再结合之前日本当局的一些不负责行为,例如早期对核泄漏具体情况隐瞒,以及后期对核泄漏排放一意孤行的治理,我们很难相信他们的排放会严格遵守所谓的“排放标准”。

而废水中的放射性同位素排放入海后会进入海洋生物体内,并随食物链迁移、积累和逐级放大。

(辐射量超标的辐射鱼图源:天下财经)

3.影响人类健康

人一旦食用被放射性元素污染的海产品,就可能造成内照射(体内污染),从而诱发放射病,增大患癌症等疾病的风险。即使是低剂量的辐射暴露,也可能造成不可预知的伤害,例如基因损伤。

●对于发育阶段的儿童和青少年,可能导致发育畸形。由于发育阶段本身就属于对外界

刺激

敏感的阶段,而核辐射引发的一系列电离反应,无论是在核酸层面还是在蛋白质层面,都会导致个体发育受到影响,进一步导致畸形[4]。

●对于普通人群,可能诱发癌症。核辐射可引发基因变异,如果基因变异恰好发生在一些重要的位置,导致这些基因的修复能力下降,结果就可能引发细胞内的DNA错误积累。

如果这些错误积累无法被彻底消除,且一定程度上逃脱了人体的免疫监控,发生无限扩增,就会诱发癌症[5]。

例如1986年前苏联的切尔诺贝利核事故发生后,白俄罗斯和乌克兰的甲状腺癌病例异常上升,比正常情况多出约9000人。

(图为受事故影响的男孩来源:新浪新闻)

先上结论:核废水排放后对我国海鲜会产生一定影响,但并不是绝对不能吃。

北海道渔场是北太平洋渔场的中心,也是世界第一大渔场,盛产沙丁鱼、秋刀鱼、三文鱼、鳕鱼、鱿鱼、蛤蜊、牡蛎等海产品。这些海域的海鲜都有可能受到污染。

那国内的海鲜呢?

不可否认,我国沿海地区会也可能会受到一定影响,即便是国产海鲜,如果是在被核废水污染水域,肉质依然可能含放射性物质,应该按照国家相关标准开展监测,满足标准后方可食用。

(来源:央视网)

但有污染风险不代表绝对不能吃。在2011年福岛核事故后,我国已经对日本进口食品出台较为严格的检测标准。

进口日本部分地区食品、饲料等要提供日本政府出具的放射性物质检测合格的证明与原产地证明;各地检验检疫机构要对进口的食品进行放射性物质检测,合格后方可进口[6]。

2012年至今,食品中放射性物质监测工作已纳入国家食品安全风险监测范畴[7]。

所以,大家既要保持警惕,也不必过度担忧,我们通过正规渠道购买的海鲜,基本都符合国家检测标准,可以放心食用。

面对已成定局的日本核废水排放,我们究竟能做些什么来尽量保护自己和家人呢?

1.选择正规商场购买食物,购买前仔细检查。

对于一般的核污染食品我们很难从外表甄别,所以最好的方式就是在正规、大型商场里购买,让专业的人士提前检测好。

正规售卖场所一般会有较完善的质量检验标准,有一定的质量保证。如果在其他地方购买,买前要注意看这4点[8]:

1)看营业执照,从正规商家选购;

2)看食品流通许可证;

3)看中文标签,按规定,所有进口食品均需加贴中文标签;

4)看卫生证书,正规渠道进口的食品均有检验检疫部门出具的卫生证书,消费者可索要查看。

2.尽量少吃某些危险性食物。

前段时间,日本福岛附近海域捕获的石斑鱼、黑鲉等先后被检测出辐射水平超标,因此,部分进口海鲜还是依然存在着危险性,建议适当少吃。根据洋流方向和鱼类洄游路线,像进口鱿鱼,秋刀鱼,鳕鱼,银鳕鱼,明太鱼等鱼类可能会存在一定危险。

3.出现严重不适症状立即就医。

偶尔吃一次核辐射食品,一般不会对身体造成太大损害,但若不小心误食了大量核辐射污染食物,并出现如下明显症状建议立即就医[9]:

●乏力、食欲下降、头晕等轻微症状;

●自发性出血,比如鼻腔、口腔、牙龈出血;

●腹泻,严重可能造成出血性腹泻;

●呕吐;

●皮肤发红,甚至出现皮肤脱落;

●脱发等。

核污染废水试行排放入海的新闻一发布就有很多人开始恐慌,加上看到之前世界卫生组织发布的抗辐射药物后,就想大量囤碘片、碘盐来“抗辐射”,其实没有必要。

(来源:世界卫生组织官网)

其实辐射并没有想象的那么可怕。极低浓度的放射性物质,对生物的影响很小,其实全球大部分核电站的冷却水,经处理后只具有极低的放射性,是可以排入大海的。人体对于低辐射也有一定耐受性,低强度的辐射对人体的影响很小甚至可以忽略不计。

我们之所以担心,也是日本此次排放核废水中的各种不确定性。若能给出明确、真实的相关数据(如废水中放射性物质的浓度、扩散风险等),可能在一定程度上缓解大家的忧虑。

再来说说药物和碘盐。

部分药物的确可以减轻辐射危害的作用,但世界卫生组织发布的药物清单是给各国政府的储备建议,普通人不要自行服用!

例如曾经公众疯抢过的碘片,就没有必要囤积。碘片是一种能提供一些辐射保护,以防甲状腺吸收放射性碘的药制品,并非“辐射解毒剂”。只有在必要的情况下,根据有关部门或医生的指导意见,合理服用碘片,才能获得有效的辐射防护效果。

而如果体内碘过量,也会引发副作用,如甲状腺功能亢进、发汗、心悸,甚至发生中枢神经症状等。

囤积碘盐也没有必要。加碘食盐中的碘含量很低,几乎起不到阻隔放射性碘的作用。正常

成人

每天碘的摄入量应该在120微克左右[10],碘盐的碘含量为25~30毫克/千克,加上其他食物中摄入的碘,一天吃5~6克碘盐就够了。(相当于一啤酒瓶盖)

而若想达到防护效果,则需要一天摄入约100毫克的碘,也就是要一次性吃4公斤的碘盐(大约是8袋常见食用盐)!明显不现实,因此抢购和囤积毫无意义。

核废水排放入海关乎到全球海洋环境和很多国家(包括日本自己)的公众健康。日本当局只为降低自己的减灾成本,却不顾国际公共利益,是极其不负责的做法!

我们面对日本核废水排放可能带来的环境灾难,既不必过度恐惧,也不可掉以轻心,应在我国政府的科学指导下,采取有针对性的措施,保护好我们自己和家人。

审核专家:刘春光

南开大学环境科学与工程学院副教授

参考文献

[1]https://mp.weixin.qq.com/s/GH-KtaTijtrs_S6i3RJoDQ

[2]http://www.people.com.cn/n1/2022/0818/c32306-32505392.html

[3]https://aoc.ouc.edu.cn/2021/1122/c15171a357277/pagem.htm

[4]De Santis, Marco, et al. "Radiation effects on development." Birth Defects Research Part C: Embryo Today: Reviews 81.3 (2007): 177-182.

[5]Shah, D. J., R. K. Sachs, and D. J. Wilson. "Radiation-induced cancer: a modern view." The British journal of radiology 85.1020 (2012): e1166-e1173.

[6]http://fgcx.bjcourt.gov.cn:4601/law?fn=chl381s588.txt

[7]拓飞,周强,孙全富.我国食品中放射性物质监测工作及其挑战.中国辐射卫生,2020,29(5):447-452.DOI:10.13491/j.issn.1004-714X.2020.05.001.

[8]https://www.sc.gov.cn/10462/12771/2016/8/25/10393402.shtml

[9]核辐射后身体9大表现症状[J].科学大观园,2011,No.380(11):9.

[10]2022中国居民膳食指南

未经允许不得转载:跨境财经 » 日本“排污入海”海鲜还能吃吗?